08/14

2025

专访摩珈生物刘文杰 | 绿动Elog

08/14

引言

「绿动Elog」是绿动资本特别策划的企业家访谈专栏,名称中的E取自英文“Entrepreneur”(企业家)的首字母,Elog即企业家日志。本专栏将聚焦细分领域的优秀企业家,通过深度对话揭秘行业内幕与发展动向,挖掘企业在技术突破与商业模式创新中的独特实践,分享创业历程中的经验与思考。

2018年,当Kit Lau博士决定离开生活了近18年的美国时,他将自己的全部家当打包进了四个行李箱。这位在生物技术领域身经百战的科学家,曾在Draths Corp、OPX Bio、BioAmber等美国明星初创企业担任核心研发岗位,并亲手将琥珀酸项目从实验室想法一路推向了在加拿大安大略省建成的全球首个商业化工厂。但在那一刻,他选择清空过往,奔赴一个他从未生活过的地方——上海。

“七年之后的今天,我依然觉得这是个正确的选择。”现在作为摩珈生物CTO的Kit Lau,在回忆这段经历时语气依旧坚定。

他的故事并非个例,而是全球深科技领域人才、资本与产业机遇流向深刻变革的一个缩影。这不仅是一个科学家的个人抉择,更是一家企业在一个关键历史节点,对中国产业未来的All-in。

“七年之后的今天,我依然觉得这是个正确的选择。”现在作为摩珈生物CTO的Kit Lau,在回忆这段经历时语气依旧坚定。

他的故事并非个例,而是全球深科技领域人才、资本与产业机遇流向深刻变革的一个缩影。这不仅是一个科学家的个人抉择,更是一家企业在一个关键历史节点,对中国产业未来的All-in。

摩珈生物首席技术官 刘文杰(Kit Lau)

重构分子设计范式的“平台化突围”

合成生物的商业化道路,经历了不止一次的潮起潮落。从最初的科研热潮到产业泡沫再到重建信任,如何让技术真正商业化落地是十多年来这一领域的创业者和投资人反复探讨的核心命题。

Kit Lau对此有着切身体会,他是美国20世纪的一波工业合成生物从业者之一,那时候诞生了很多有名的初创企业,如Amyris、Genomatica、LS9等。“那时行业有种错觉,只要找到一种新菌株,就能颠覆一个万亿级产业。”Kit回忆道,“但现实是,合成生物学的难点从来不只是设计一个代谢通路,而是如何在成本、效率和规模化之间取得动态平衡。”

在Kit看来,那一波合成生物热潮,深受“技术理想主义”与“资本快周转”双重驱动。大多数初创公司依赖糖基发酵技术,以葡萄糖为原料生产目标分子。尽管这一模式具备一定工程成熟度和生物路径基础,但在转化效率、能源利用率、原料成本和扩展性上,始终无法跨越工业制造的门槛。尤其当原料成本波动、工艺路径不可复制时,商业化便难以闭环。

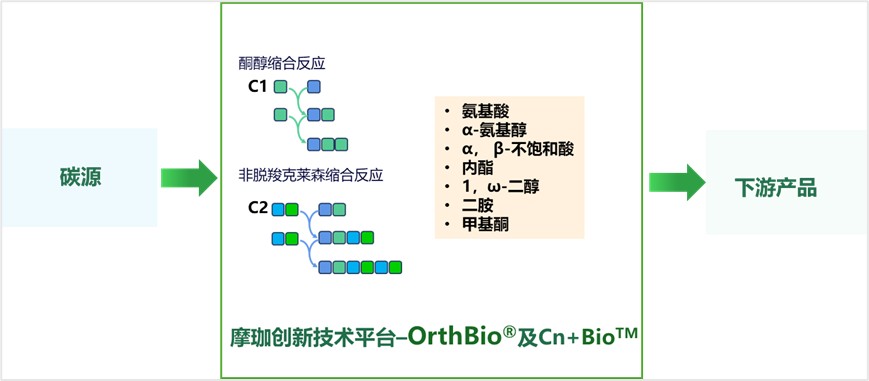

摩珈生物创新技术平台

因此,摩珈生物开创性地设计了Cn+Bio™技术体系,这是自然界中不存在的全新代谢通路,能够直接利用多种低碳原料(如甲醇、乙醇、甲酸、二氧化碳等)合成目标分子,跳脱了传统生物合成路径的限制。

但同时,摩珈生物并未将“摆脱糖”视作唯一目标,而是以“更快、更广、更灵活的分子开发能力”为核心战略。在Cn+Bio™技术体系外,摩珈生物同时构建了另一自主创新技术平台——OrthBio®并行架构。该架构通过将生物质转化与目标产品合成两个关键步骤解耦,打破了传统路径中‘一线到底’的工艺限制。Kit还表示,“这一创新模式有效规避了传统技术在开发中普遍面临的高资本投入、高能耗和研发周期长等瓶颈。我们能够以更高的能源利用效率、更低的资本门槛,快速完成从实验室到中试乃至产业化的关键跃迁,从而大幅提升了整体技术的商业化速度。”

正是基于这两大平台的配合,摩珈生物不仅实现了研发效率和灵活度的飞跃,更让其能够服务于更广泛的产品版图。从PDA、蛋氨酸,到香料及新型化学中间体,摩珈的平台可并行推进多个项目,支持不同产业的研发和应用落地。

“我们不是在造一台机器,而是在造一座工厂,OrthBio®和Cn+Bio™不是为了让某一个特定分子更快上市,而是提供一整套让行业可以更快、更多地造出分子的系统性工具。”Kit Lau 总结说。

在他看来,要构建具有全球竞争力的生物制造能力,仅靠单点突破解决不了系统性问题。真正的变革,不是造出一个明星产品,而是构建起一套足够开放、可迭代、工程效率极高的底层体系,让下游客户、合作伙伴、生态企业都能在这个体系中找到自己的空间。

以需求为导向的商业法则

拥有颠覆性的技术,只是万里长征的第一步。Kit Lau强调:“如何将技术高效、低风险地转化为市场接受的产品,才是决定生死的关键。”因此摩珈生物并不将自己定位为一家纯粹的研发机构,而是产业化的整合者与加速器,这一理念的核心是开放式创新。

合成生物学联合创新中心

具体来说,摩珈生物在全球范围内积极布局研发网络,包括与新加坡研发机构A*STAR、新加坡国立大学的合作项目、在杭州设立的湘湖联合创新中心,以及在美国佛罗里达州设立的实验室,同时密切关注全球范围内最前沿技术,进行合作、整合,缩短研发周期。

Kit Lau以杜邦公司开发1,3-丙二醇(1,3-PDO)为例,当时该项目耗费了超过15年时间。他认为,生物制造初创公司必须避免如此漫长的技术孵化过程,因此摩珈希望能够快速推出多样化的产品组合,尽快实现正向现金流,为更长远的研发提供造血能力。

摩珈生物的新材料单体Aliphane™ PDI(戊二异氰酸酯)的开发过程,是其商业模式的最佳诠释。这一项目的起点并非实验室,而是市场终端。Kit Lau介绍,摩珈生物首先与下游不同行业公司进行深入沟通,了解他们当前面临的痛点和未来的产品需求,在明确了市场需求和潜在买家后,团队才会回过头来评估自身的技术平台是否能提供一个比现有方案成本更低、性能更好、或更环保的解决方案。

Kit Lau表示:“每一个潜在的产品构想,都必须经过市场、技术、成本等多维度的前期评估,并提交给由内部高管、投资方代表以及外部顶尖专家组成的科学委员会进行反复论证和拷问。”PDI正是在这样的千锤百炼中脱颖而出的项目。

最终,摩珈生物利用其“生物+化学”的整合优势,成功开发出生物基PDI。这是一种高性能的脂肪族异氰酸酯,生物基含量超过70%,可用于生产高性能的汽车修补和原厂漆固化剂、水性聚氨酯(PUD)涂料、合成皮革配方、绿色弹性体等。其产品性能不仅没有因为“生物基”而打折扣,反而在多个关键指标上超越了市面上的石油基竞品。

摩珈生物以市场需求驱动的商业模式,是其对行业过往失败经验进行深刻反思后得出的创新,它代表了合成生物产业从一个以科学可能性为中心,向一个以市场现实为核心的成熟阶段的转变。

国产替代和绿色发展双重叙事加持

“我觉得今天跟我加入摩珈时候的世界不一样了”,Kit Lau感慨道。2018年全球化是行业发展的重大机遇;而如今曾经的机遇,已然转变为需要正视的危机。在当前复杂的地缘政治格局下,“卡脖子”成为中国高科技产业发展的核心痛点。

摩珈生物的PDI项目,正是在这一宏大背景下被赋予了特殊的战略意义。全球高性能聚氨酯市场长期被科思创(Covestro)、三井化学(Mitsui Chemicals)等国际化工巨头垄断。PDI作为生产高端聚氨酯的关键单体,其稳定供应直接关系到下游涂料、胶黏剂、特种弹性体等多个重要产业的安全。摩珈生物通过其创新的生物制造路线,开发出具有自主知识产权的生物基PDI,不仅为市场提供了高性能的选择,更重要的是为中国在新材料领域打破国外技术封锁、实现供应链的自主可控,提供了一个强有力的解决方案。

这一努力与中国的国家战略高度同频。无论是将生物经济提升到国家战略层面的“十四五”规划,还是近期大力倡导的发展新质生产力,其核心要义都在于通过科技创新实现产业升级和自主可控。摩珈生物的故事,正是新质生产力在生物制造领域的生动实践。摩珈提供的不仅仅是替代,更是一种超越。其生物制造工艺在环保和能效方面,相比传统的石油化工路线,展现出压倒性的优势。

根据公司的生命周期评估模型显示,其生产的戊二胺(PDA,PDI的前体)与石化法生产的己二胺(HDA,一种功能类似的化工原料)相比,温室气体排放和能源消耗降低了超50%。这种显著的降碳效应,不仅顺应了全球可持续发展的浪潮,也为下游客户提供了实现其自身ESG目标的有效途径。

这种绿色基因也吸引了志同道合的资本。绿动资本从A轮融资开始就领投摩珈生物,并在后续融资中持续加持,正是看中了其通过技术创新解决环境问题、实现经济效益与社会效益统一的巨大潜力。

在瞬息万变的技术竞赛中,如何保护自己的领先地位?Kit Lau透露:“摩珈生物通过全方位的知识产权布局,构筑起了多层次的护城河。专利保护不只局限于某个菌种,而是涵盖了从核心的非天然代谢途径,到下游的分离纯化工艺,再到独特的生产流程等一整套制造方法。 ”

但他深知,在技术世界里,没有永恒的壁垒,唯一可靠的壁垒是速度。“天下武功,唯快不破”,Kit Lau引用了这句武学名言并解释说,“当人家追到我1.0的技术时,我已经在2.0了”。这种对速度的极致追求,正是其全球化研发布局和以市场需求为导向商业模式的内在驱动力。通过并行开发、外部合作和快速迭代,摩珈生物力图始终保持对追赶者的技术代差。

归根结底,摩珈生物的战略巧妙地立足于国产替代和绿色发展两大时代主题的交汇点,双重叙事的加持下,为其在中国市场的驰骋提供了强劲的战略顺风,也使其成为中国高科技产业化挑战为机遇的绝佳样本。